Teil 2 Das Pandemieabkommen: Ein Wendepunkt für globale Gesundheitssicherheit und -gerechtigkeit?

Nach über drei Jahren intensiver Verhandlungen ist das Abkommen ein Fortschritt. Doch bringt es tatsächlich mehr globale Gesundheitsgerechtigkeit – oder wiederholt es alte Fehler?

Am 20. Mai 2025 wurde Geschichte geschrieben: Die 78. Weltgesundheitsversammlung verabschiedete das lang erwartete Pandemieabkommen – ein multilateraler Rahmen zur Vorbeugung, Vorbereitung und Reaktion auf zukünftige Gesundheitsnotlagen. Nach über drei Jahren intensiver Verhandlungen und globaler Reflexion infolge von COVID-19 stellt das Abkommen einen ehrgeizigen Schritt nach vorn dar. Doch bringt es wirklich mehr globale Gerechtigkeit – oder wiederholt es dieselben Versäumnisse?

Für den zweiten Teil unserer zweiteilige Artikelserie haben wir mit Melissa Scharwey von Médecins Sans Frontières (MSF), Valentina Voican vom Bundesministerium für Gesundheit sowie Dr. Oliver Morgan, Direktor des WHO-Hubs für Pandemie- und Epidemie-Intelligenz in Berlin gesprochen.

Ihre Perspektiven, geprägt von Politik, Praxis und öffentlicher Gesundheitsarbeit an vorderster Front, bieten einen tieferen Einblick in die Chancen, Lücken und nächsten Schritte dieses Abkommens.

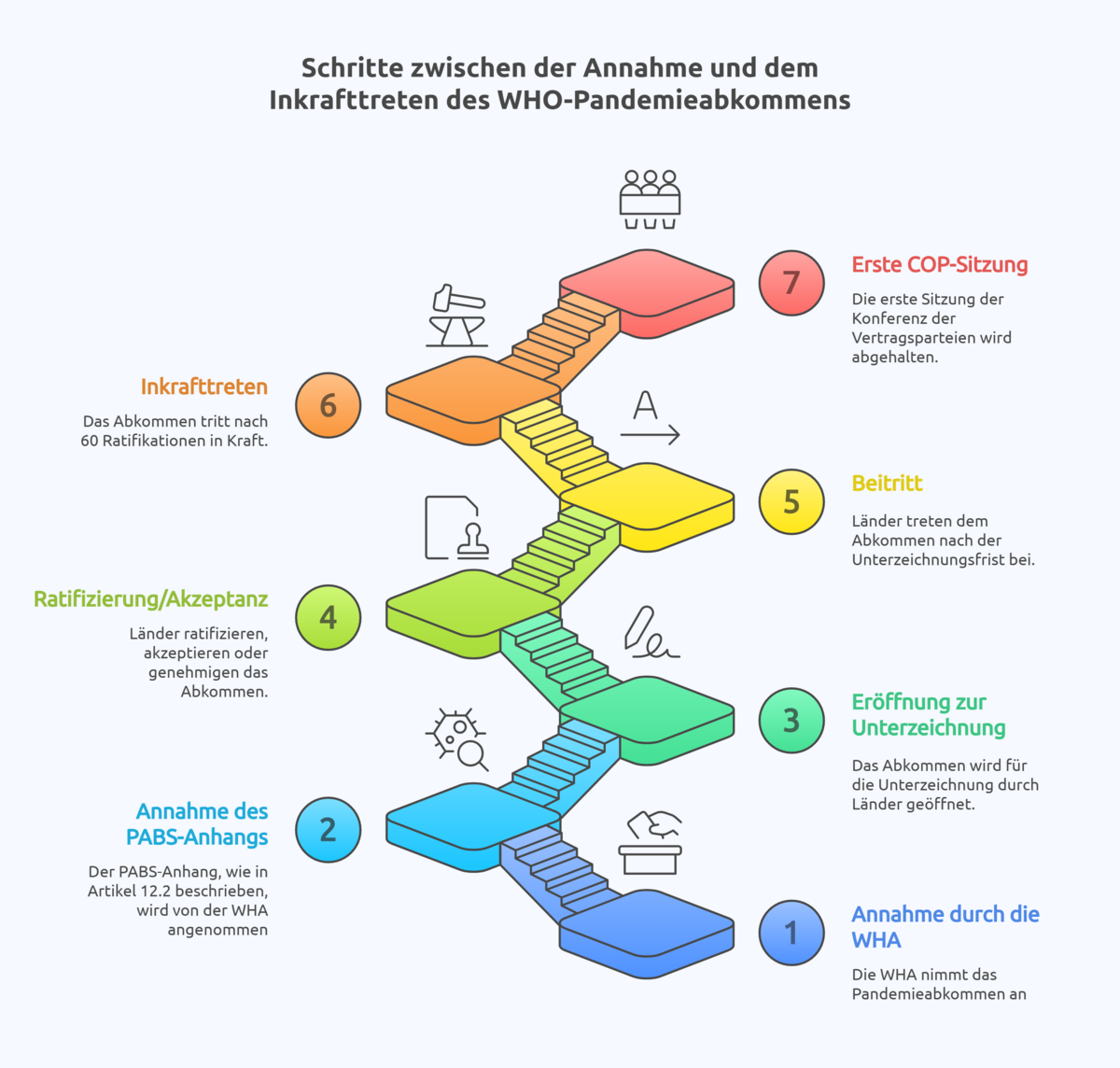

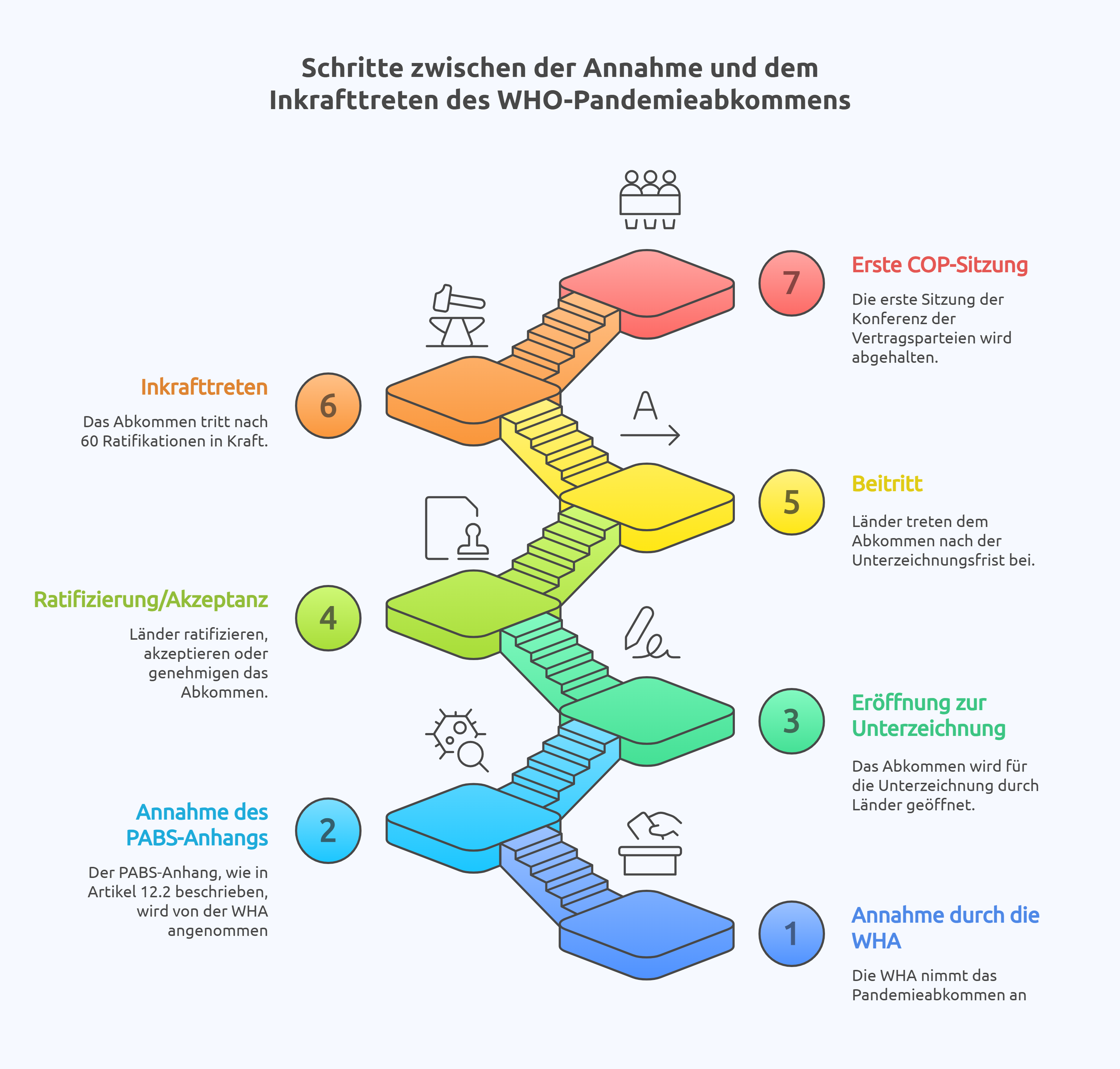

Die nächste große Hürde: PABS und Ratifizierung

Ein zentrales Element fehlt noch: der Annex zum Zugangs- und Vorteilsausgleichsmechanismus (PABS), der im Laufe des nächsten Jahres verhandelt werden soll. Dieser Annex wird regeln, wie Daten zu Krankheitserregern weitergegeben und Impfstoffe oder Medikamente gerecht verteilt werden.

Die Idee dahinter ist klar: Wer Daten zu einem Ausbruch teilt, soll fairen Zugang zu medizinischen Gegenmaßnahmen erhalten.

Doch wie Valentina vom Bundesministerium für Gesundheit betont: „Es ist ein sehr komplexes und technisches Thema“ Sie unterstreicht die Notwendigkeit, Expert:innen einzubeziehen, um ein funktionierendes System zu entwickeln.

Der PABS-Annex ist entscheidend für die Glaubwürdigkeit des Abkommens. Während COVID-19 teilten Länder mit geringem Einkommen wertvolle Virusdaten – doch die daraus entwickelten Impfstoffe gingen zunächst fast ausschließlich an wohlhabendere Länder. Eine Wiederholung dieses Ungleichgewichts würde die Legitimität der neuen Vereinbarung untergraben. Allerdings warnt Valentina auch: „Vergangene, kontroverse Diskussionen jetzt wieder aufzugreifen, hilft uns nicht weiter.“ Realistische Zeitpläne und eine inhaltliche Fokussierung auf das Machbare seien entscheidend, um den Prozess zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.

Das Abkommen tritt erst in Kraft, wenn mindestens 60 Länder es ratifizieren. Ziel ist, den PABS-Anhang bis zur 79. Weltgesundheitsversammlung 2026 abzuschließen – doch viele Expert:innen bezweifeln, dass ein Jahr ausreicht. „Der Zeitplan ist sehr ehrgeizig, aber wenn wir mehr Zeit brauchen, sollten wir uns diese nehmen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen“, meint Valentina. „Unser Ziel ist ein System, das funktioniert und einen wirklichen Unterschied machen kann.“

Unterdessen wirft der Rückzug der USA aus der WHO in der Schlussphase der Verhandlungen einen Schatten auf das Pandemieabkommen. Einst größter Geldgeber im Bereich globale Gesundheit und ein wichtiger Akteur in der biomedizinischen Innovation, könnte ihre Abwesenheit die universelle Gültigkeit und zukünftige Umsetzung des Abkommens gefährden – insbesondere in Bereichen wie Finanzierung, pharmazeutische Zusammenarbeit und globaler Koordination.

Gleichzeitig weist Melissa von MSF darauf hin, dass die Umsetzung letztlich auf nationaler Ebene liegt: „Jedes unserer Länder hat die Verantwortung zu handeln – unabhängig davon, ob die USA das tun oder nicht.“ Dennoch erkennt sie die „massive Lücke“ an, die im politischen und finanziellen Rückhalt für die WHO entstanden ist – eine „sehr große Herausforderung“. Valentina schließt sich dieser Einschätzung an und bezeichnet den Rückzug der USA als „sehr bedauerlich“. Ihre Expertise sei spürbar vermisst worden, und ihre Abwesenheit habe den Druck auf andere Mitgliedsstaaten, insbesondere auf die EU, erhöht. Dennoch bleibt sie optimistisch: „Wir haben gezeigt, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen konnten […] und sie könnten zu einem späteren Zeitpunkt wieder dazustoßen.“

Die wahre Bewährungsprobe: Umsetzung und Verantwortung

Mit der Verabschiedung des Abkommens beginnt nun die vielleicht entscheidendere Phase: die Umsetzung – ein Begriff, den Melissa von MSF mehrfach betont.

Zunächst müssen Länder die Vereinbarung in ihre nationale Politik überführen. Das Abkommen ist nicht automatisch rechtsverbindlich – es muss in nationales Recht, Budgets und Aktionspläne integriert werden. „Auch die [Umsetzung] ist etwas, worüber die Regierungen jetzt schon nachdenken sollten – und nicht erst warten, bis der PABS-Anhang ausgehandelt ist oder 60 Länder ratifiziert haben“, mahnt Melissa.

Zweitens braucht es eine aktive Rolle der Zivilgesellschaft – als kritische Begleiter und Partner. Organisationen wie MSF haben bereits in der Verhandlungsphase eine wichtige Rolle gespielt – nun kommt es darauf an, dass sie auch bei der Umsetzung genau hinschauen. „Für die Umsetzung, die eigentliche Bewährungsprobe, brauchen wir zivilgesellschaftliche Organisationen, um sicherzustellen, dass die Regierungen ihren Worten auch Taten folgen lassen“, sagt Melissa.

Valentina erläutert, dass die Umsetzung in Deutschland den üblichen parlamentarischen Prozess durchlaufen wird. Erfolg werde letztlich von den Ergebnissen der PABS-Verhandlungen, politischem Willen und erneuter globaler Solidarität abhängen. „Die [Umsetzung] wird von entscheidender Bedeutung sein“, sagt sie.

Laut Dr. Oliver Morgan spielt der WHO-Hub für Pandemie- und Epidemie-Intelligenz eine zentrale Rolle bei der Unterstützung der Umsetzung des Pandemieabkommens, indem er die kollaborative Überwachung fördert und globale Kapazitäten stärkt.

Durch Initiativen wie das Collaboratory und das Epidemic Intelligence from Open Sources (EIOS) erleichtert der WHO-Hub den Echtzeit-Datenaustausch, die Ausbruchsanalysen und den Aufbau von Frühwarnsystemen in 105 Ländern – alles auf Basis eines One-Health-Ansatzes. Darüber hinaus stärkt er nationale öffentliche Gesundheitsbehörden und leitet das Internationale Netzwerk für Pathogenüberwachung (IPSN), das 344 aktive Partner in 99 Ländern verbindet, um die genomische Überwachung zu verbessern und einen gerechten Zugang zu Gesundheitsdaten zu fördern.

Während die Mitgliedstaaten an der Finalisierung des PABS-Annexes arbeiten, bringt der Hub praxisnahe Expertise ein und fördert technisches Vertrauen – unter anderem durch gezielte finanzielle Unterstützung für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Mit über 2.500 beteiligten Partnern im Jahr 2024 ist der WHO-Hub zu einem Grundpfeiler globaler Zusammenarbeit geworden und eine zentralen Plattform zur Stärkung der deutschen Führungsrolle als multilateraler Akteur in der globalen Gesundheitssicherheit.

Fazit: Ein neues Kapitel – aber nicht die letzte Seite

Das Pandemieabkommen markiert ein neues Kapitel in der globalen Gesundheit – doch es ist erst der Anfang. Es ist ein Signal für neue Entschlossenheit in Sachen Multilateralismus, Prävention und Gerechtigkeit. Sein wahres Potenzial wird sich aber erst zeigen, wenn die nächsten Schritte gelingen: der Abschluss des PABS-Annexes, sowie die Umsetzung von Finanzierungs-, Logistik- und Rechtsrahmen.

Wenn die Weltgemeinschaft liefert, was sie versprochen hat, kann dieses Abkommen ein echter Wendepunkt werden – einer, der Wissenschaft, Souveränität und Solidarität miteinander verbindet.

Doch letztlich wird das Pandemieabkommen an einer einzigen Frage gemessen werden: Wird beim nächsten Pandemieausbruch mehr Gerechtigkeit herrschen als 2020?

- Wird eine Pflegekraft in Ghana zur selben Zeit geimpft wie ihr Pendant in Deutschland?

- Werden Forscher:innen in Asien bereitwillig Virenproben teilen – im Vertrauen darauf, dass auch ihre Gemeinschaft Zugang zu einem Impfstoff erhält?

- Wird die globale Überwachung eine Bedrohung erkennen, bevor zur Katastrophe ausweitet?

Das Abkommen macht Hoffnung. Doch um diese Hoffnung zu erfüllen, braucht es Wachsamkeit, Ressourcen und den politischen Mut, globale Interessen über eigennützige zu stellen.